"Quanto spesso pensi all'impero romano?"

La domanda, diventata trend social, sarebbe stata molto più pregnante nei secoli pre-moderni, quando gli europei consideravano l'impero romano un'età dell'oro, inseguita come modello, ma mai più ritrovata.

Ma lo fu per davvero?

I nostri contenuti sono aperti a tutti, senza abbonamenti.

Se il post vi piacerà e come segno di apprezzamento vorrete lasciare un caffè pagato, potete farlo usando il link sotto.

Grazie in anticipo!

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.” (Lc 2,1-5)

Sotto Augusto si svolgono diversi censimenti, universali e provinciali, il cui ultimo si conclude proprio appena prima la sua morte, il 14 d.C..

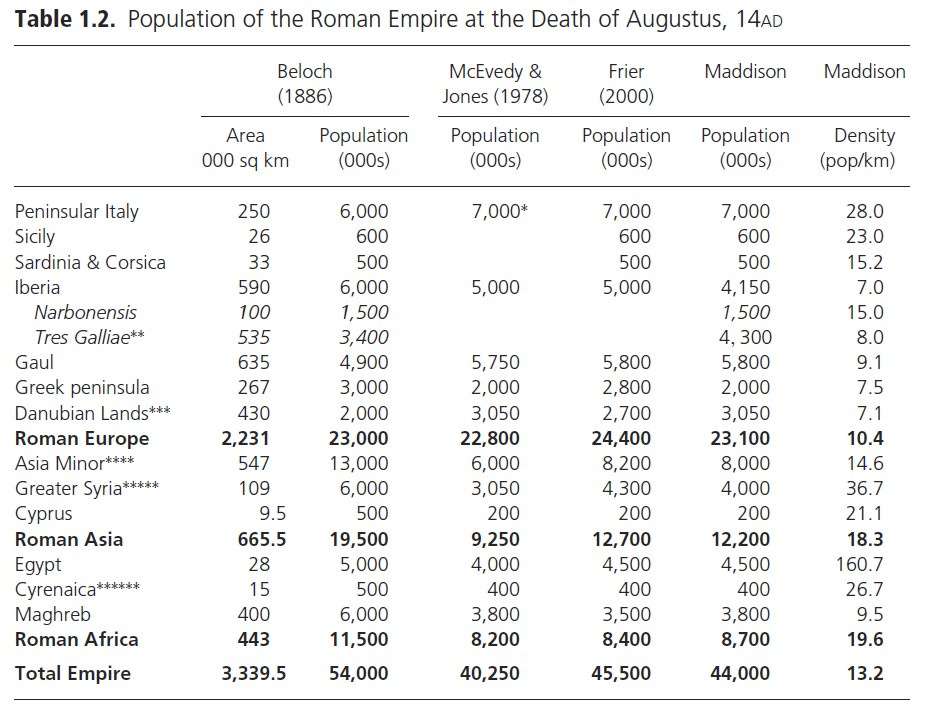

Grazie a quei censimenti diversi storici han provato a ricostruire i dati demografici ed economici dell’epoca augustea, quando nasce appunto il sistema politico del principato, e che è caratterizzata da stabilità politica, consolidamento territoriale, vivace attività culturale e florida economia.

Fra questi Angus Maddison nel 2007, riprendendo gli studi dei colleghi, cerca di consolidare le varie ipotesi, parola che sottolineiamo perché si tratta di estrapolazioni da considerare non come certezze, ma come base di partenza per ulteriori indagini.

La popolazione complessiva dell’Impero nel 14 d.C. è stimata sui 44 milioni di cui ben 7 nella sola Italia peninsulare, che è anche il luogo dove si concentra gran parte della popolazione in condizione schiavile.

La popolazione crescerebbe fino al II secolo, superando probabilmente di molto i 50 ml., per poi declinare nei secoli successivi, partendo dalla grande epidemia di vaiolo che la ridusse dal 10 al 20% sotto la dinastia degli Antonini, il cui ultimo imperatore è Commodo per chi a visto Il Gladiatore 😜, e da lì nel bacino del Mediterraneo non torna più a quei livelli se non nel XVI secolo, ben oltre 1300 anni dopo.

Ecco che iniziamo a capire perché quel periodo storico è considerato quasi come una mitica età dell’oro da chi è vissuto nei secoli successivi.

Non crediamo però che la qualità della vita sia anche solo comparabile a quella che abbiamo noi oggi nei paesi sviluppati.

I vari studi calcolano che la speranza di vita media è tra i 20 e i 30 anni.

Qui però apriamo un piccolo inciso, noi siamo abituati a pensare ad una distribuzione statistica normale in cui la media si colloca suppergiù dove le frequenze sono più elevate.

Non è questo il caso, non si moriva soprattutto a 25 anni.

In società dove le condizioni igieniche sono precarie, la medicina rudimentale se non assente, niente antibiotici, niente vaccini, si ha una mortalità infantile e nei primi anni di vita altissima, per poi decrescere e tornare ad aumentare, ovviamente, via via che si esce dall’età giovanile.

Guerre, infanticidio diffuso e carestie contribuiscono a mantenere bassa l’aspettativa di vita che comunque, per dare un’idea, ancora nel ‘700 in Inghilterra è di appena 38 anni e nella malsana Londra non arriva ai 20(!!!).

Arriviamo infine al calcolo del PIL che Maddison compie col sistema della spesa. Prende i consumi privati, calcolati sul consumo procapite medio annuo di cereali e aggiungendo gli altri in proporzione secondo i dati che si conoscono di altre società preindustriali, e infine somma i consumi dello stato, basati in gran parte sulle spese militari. Ultimo addendo sono gli investimenti, che assume non certo inferiori per una società così strutturata a quelli dell’Inghilterra del XVI secolo.

La ricchezza è legata in grandissima parte alla proprietà terriera, e solo molto dopo al commercio e alle attività artigianali, con una netta preponderanza ovviamente dell’Italia che riceve tributi da tutte le altre province, schiavi ed altri bottini di guerra.

La società romana non è quindi certo egualitaria, anzi è basata rigidamente sul censo di ognuno.

In cima ci sta, ovviamente, l’Imperatore che si presume abbia un reddito annuo di almeno 15 milioni di sesterzi (100 sesterzi fanno un aureo di ca. 8 grammi d’oro) grazie proprio alla riforma di Augusto che vede la creazione del fiscus (letteralmente cesto di vimini), cioè il tesoro personale dell’imperatore alimentato con parte delle imposte, tributi e concessioni pubbliche, separato dal patrimonio pubblico, cioè l’aerarium publicum o aerarium Saturni (letteralmente cassa di metallo in quanto era appunto un forziere conservato nel tempio di Saturno).

A ruota seguono i 600 senatori, allora praticamente tutti italici, che per legge devono avere proprietà per almeno 1 milione di sesterzi. Il loro patrimonio medio viene stimato quindi sui 2 milioni e mezzo di sesterzi cadauno con una rendita presunta sui 150.000 sesterzi annui.

A completare le classi elitarie romane ci sono le due più numerose: i 40.000 cavalieri dell’ordo equestris, con patrimonio e reddito medi rispettivamente di 500.000 e 30.000 sesterzi, e i 240.000 decuriones, gli amministratori di municipi e colonie, scelti fra le elite locali a somiglianza dei senatori di Roma, che dovevano avere come requisito legale un patrimonio di almeno 100.000 sesterzi e quindi un reddito medio presunto di oltre 8000.

Seguendo i calcoli del Maddison rileviamo che le elite imperiali romane, pur rappresentando molto meno dell’1% della popolazione, avevano redditi pari al 26% del PIL, questo grazie anche al possesso degli schiavi che ricevono solo i mezzi di sussistenza e che, pur essendo un decimo della popolazione dell’Impero, ne rappresentano un quinto della forza lavoro.

Ma queste ricchezze e questi redditi quanto sarebbero in termini monetari odierni? Questa è una domanda complicata perché il valore dei vari beni non è rimasto proporzionalmente uguale nei secoli.

Prendendo ad esempio il valore dell’oro un sesterzio oggi dovrebbe valere circa 4-4,5€, per un PIL dell’Impero Romano fra i 65 e i 75 mld. di €.

Maddison cerca però di raffrontare il valore dell’oro e il costo dei cereali con una società pre-industriale di cui ha dati certi, quella inglese di fine ‘600, e alla fine calcola un PIL di 25 mld. di $ del 1990, circa 53 mld. di € odierni e un PIL procapite sui 1200€, un livello che oggi ha la Birmania mentre noi italiani siamo a quasi 31.000€.

A parte il fascino di quell’epoca capiamo subito quanto i progressi tecnologici che ci hanno fatto entrare nell’era industriale moderna abbiano aumentato sia la nostra ricchezza che la lunghezza della vita. Quella che ancora non hanno cambiato radicalmente è la diseguaglianza, visto che ancora oggi l’1% della popolazione più ricca possiede oltre il 45% dei patrimoni privati e il 10% riceve oltre il 50% del reddito globale.

Per approfondire consigliamo il libro che contiene questo ed altri studi di storia economica:

Angus Maddison

Contours of the World Economy, 1–2030AD

Essays in Macro-Economic History

Oxford University Press, 2007

articolo interessante! Saluti